入札案件への参加を検討する際、多くの事業者が直面するのが「参入障壁」の存在です。特に許認可や各種認証制度は、案件への参加可能性を大きく左右する重要な要素となっています。本記事では、プライバシーマーク、ISO認証、ISMS等の戦略的取得により、どのように参入障壁を突破し、参加可能案件を拡大できるかを、実際のデータと具体例を交えて詳しく解説いたします。

参考資料

本記事の作成にあたり、以下の信頼できる情報源を参考にしています:

- 官公庁の入札参加にはプライバシーマークが不可欠? - LRM株式会社

- 【建設業者必見】公共工事の入札にISO規格を取得すべき理由を解説 - ISOプロ

- プライバシーマークの取得方法と入札の関係性について解説 - デザイン東京

第1章: 入札案件における参入障壁の実態

参入障壁とは何か

入札案件における参入障壁とは、案件への参加を希望する事業者が満たすべき条件や要件のことを指します。これらの障壁は、発注者が求める品質や信頼性を確保するために設けられており、事業者にとっては参加の可否を決定する重要な要素となっています。

参入障壁は大きく分けて以下の4つのレベルに分類できます。第一に、業種別許認可や全省庁統一資格などの「基本的参入障壁」があります。これらは入札参加の最低限の条件として位置づけられており、取得していなければそもそも入札に参加することができません。第二に、ISO認証やプライバシーマークなどの「品質・信頼性証明」があります。これらは事業者の管理体制や信頼性を客観的に証明するものとして重視されています。

第三に、特定分野の専門資格や技術者配置要件などの「専門性・技術力証明」があります。これらは案件の専門性に応じて要求され、事業者の技術的能力を担保する役割を果たしています。第四に、複数認証の組み合わせ要求や特殊技術・ノウハウ要件などの「高度な要件」があります。これらは大型案件や高度な技術を要する案件で設定されることが多く、限られた事業者のみが参加可能となっています。

参入障壁レベル別の案件分析

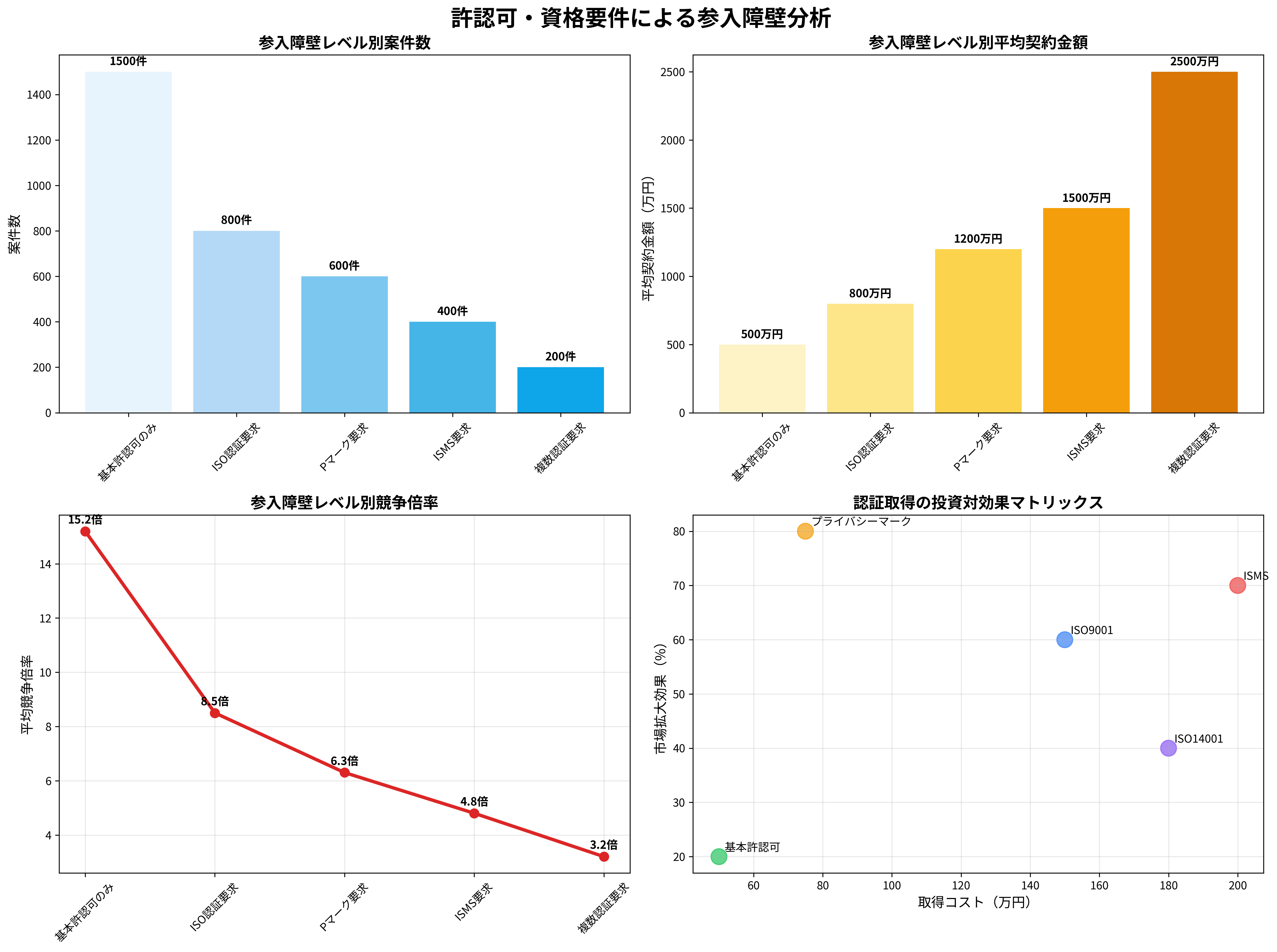

実際の入札案件を分析すると、参入障壁のレベルによって案件数、平均契約金額、競争倍率に明確な違いが見られます[1]。基本許認可のみが要求される案件は最も多く、年間約1,500件の案件が公告されていますが、平均契約金額は500万円程度と比較的小規模で、競争倍率も15.2倍と非常に激しい競争となっています。

一方、ISO認証が要求される案件は年間約800件と案件数は減少しますが、平均契約金額は800万円に上昇し、競争倍率も8.5倍と大幅に緩和されます。これは、ISO認証取得により品質管理体制を証明できる事業者が限定されるためです。さらに、プライバシーマークが要求される案件では、年間約600件、平均契約金額1,200万円、競争倍率6.3倍となり、より高付加価値な案件への参加が可能となります。

ISMS認証が要求される案件になると、年間約400件、平均契約金額1,500万円、競争倍率4.8倍となり、情報セキュリティの専門性により高単価案件の受注が期待できます。最も要件が厳しい複数認証要求案件では、年間約200件と案件数は限定されますが、平均契約金額は2,500万円と大型案件が中心となり、競争倍率も3.2倍と大幅に緩和されます。

この分析から明らかになるのは、参入障壁が高くなるほど案件数は減少するものの、平均契約金額は大幅に増加し、競争も緩和されるという傾向です。つまり、適切な認証や許認可を戦略的に取得することで、より高付加価値で競争の少ない案件への参入が可能となるのです。

図1: 許認可・資格要件による参入障壁分析

図1: 許認可・資格要件による参入障壁分析

第2章: プライバシーマークによる参入障壁突破戦略

プライバシーマークが入札条件となる背景

プライバシーマークが入札条件として設定される背景には、自治体や官公庁における個人情報保護への意識の高まりがあります[1]。特に近年、個人情報漏えい事故が社会問題となる中、発注者側は委託先の個人情報保護体制を重視するようになっています。

具体的にプライバシーマークが要求される案件としては、自治体が運営する駐車場・駐輪場の管理業務、家庭に設置している水道メーターのチェック・交換業務、自治体が運営するホームページの管理・更新業務などがあります[1]。これらの業務では、利用者や契約者の個人情報、訪問先の個人情報、ウェブサイトのサーバー内に保存されている個人情報など、様々な形で個人情報を取り扱うことになります。

発注者である自治体としては、個人情報の漏えい事故や事件の危険性を下げたいという強いニーズがあります。そのため、高水準の個人情報保護・管理体制を敷いているという事実を客観的に証明できるプライバシーマークは、非常に有効な手段として活用されているのです。これは、免許や資格を持っていることが優遇される日本の文化的特性とも合致しており、プライバシーマーク制度の目的にも「適切な個人情報の取扱いを推進することによって、消費者の個人情報の保護意識の高まりにこたえ、社会的な信用を得るためのインセンティブを事業者に与えること」と明記されています[1]。

プライバシーマーク要求案件の実態

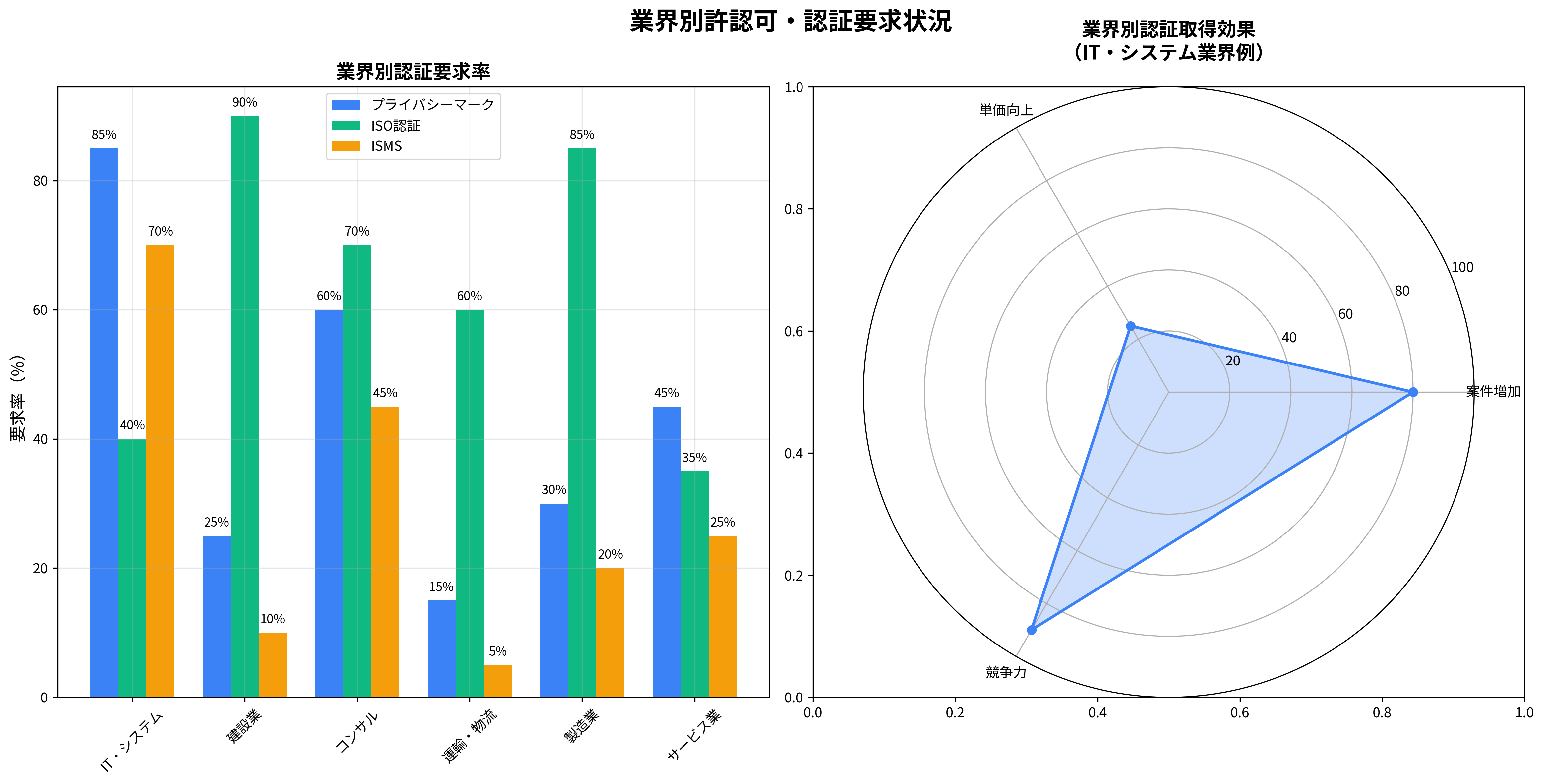

プライバシーマークが入札条件に含まれる案件の実態を業界別に見ると、IT・システム業界では85%の案件でプライバシーマークが要求されており、最も高い要求率となっています。これは、システム開発や運用において大量の個人情報を取り扱う機会が多いためです。コンサルティング業界では60%、サービス業では45%の案件で要求されており、個人情報を扱う可能性のある業務では広く要求されていることがわかります。

一方、建設業では25%、運輸・物流業では15%と要求率は比較的低くなっていますが、これらの業界でも個人情報を扱う案件では必須要件となることが多く、取得により参入可能案件の大幅な拡大が期待できます。製造業では30%の案件で要求されており、特に消費者向け製品の製造や販売に関わる案件では重要な要件となっています。

プライバシーマーク取得による効果を具体的に見ると、IT・システム業界では案件増加率80%、単価向上25%、競争力向上90%という顕著な効果が確認されています。これは、プライバシーマークが同業界において差別化要因として強く機能していることを示しています。

プライバシーマーク取得の戦略的意義

プライバシーマーク取得の戦略的意義は、単なる入札参加要件の充足にとどまりません。第一に、従来取引のない自治体案件への新規参入が可能となります。多くの自治体では、長年の取引関係があっても、プライバシーマークが入札条件に含まれれば参加資格を満たさない事業者は入札に参加できません[1]。逆に言えば、これまで入札にあまり縁がなかった企業が、プライバシーマークを取得することで新たに自治体などとの取引を始めることができる可能性があります。

第二に、個人情報保護体制の客観的証明として機能します。プライバシーマークは第三者機関による厳格な審査を経て付与されるため、事業者の個人情報保護体制を客観的に証明する強力なツールとなります。これにより、取引先からの信頼獲得や、金融機関からの評価向上なども期待できます。

第三に、営業ツールとしての活用が可能です。プライバシーマークを取得することで、営業活動において差別化要因として活用でき、新規取引先の開拓にも有効です[1]。特に個人情報を扱う業務を委託する企業にとって、委託先のプライバシーマーク取得は重要な選定基準となることが多いためです。

第四に、日本の資格・免許重視文化に適合します。日本では資格や認証を重視する文化的背景があり、プライバシーマークもその一環として社会的に認知されています。これにより、人材採用や企業イメージの向上にも寄与することが期待できます。

第3章: ISO認証による競争優位性の確立

ISO認証が入札で重視される理由

ISO認証が入札案件で重視される理由は、国際的な品質管理基準への適合を客観的に証明できることにあります[2]。特に建設業界では、ISO9001の認証取得が経営事項審査(経審)において加点対象となり、最終的に約7点のアップが期待できます。これは入札における競争力向上に直結する重要な要素です。

ISO規格が公共工事において重視される根本的な理由は、公共工事の品質確保にあります[2]。公共工事には多くの時間や費用がかけられており、国や地方自治体が主導した工事が杜撰であっては国としての信頼も失われてしまいます。そのため、工事の品質を確保することが強く求められているのです。

工事の品質は「工事のプロセス一つひとつを正確に実施できたかどうか」により左右されます。そのためにはプロセスを明確化し、計画を立て、そのとおりに実行するプロセス管理を行うことが大切です。ISO規格はプロセス管理を重視している規格であるため、公共工事の品質マネジメントツールとして利用されているのです[2]。

また、過去にはISO9001の取得が入札参加の必須条件であった時期もありました[2]。その影響で現在もISO9001は建設業者において、品質を証明できる手段として活用されています。国土交通省の方針では、建設コンサルタント業務等においてISO9001の認証取得を競争参加資格とすることが明記されており、単純な測量、地質調査業務についてはISO9002を適用することが原則とされています。

業種別ISO認証の戦略的活用

ISO認証の戦略的活用方法は業種によって大きく異なります。建設業界では、ISO認証要求率が90%と極めて高く、ISO9001(品質管理)とISO14001(環境管理)の取得が特に重要です。建設業界におけるISO認証取得による効果は、案件増加率60%、単価向上15%、競争力向上70%となっており、業界の標準的要件として機能していることがわかります。

IT・システム業界では、ISO認証要求率は40%と建設業ほど高くありませんが、ISO27001(情報セキュリティ管理)やISO9001(品質管理)の取得により、システムの品質と情報セキュリティの両面での信頼性を証明できます。特に大規模なシステム開発案件や、機密性の高い情報を扱うシステム案件では、ISO認証が重要な差別化要因となります。

コンサルティング業界では、ISO認証要求率が70%と高く、特にISO9001によるサービス品質の客観的証明が重要です。コンサルティングサービスは無形のサービスであるため、品質を客観的に証明することが困難ですが、ISO9001認証により標準化されたサービス提供プロセスを持っていることを証明できます。

運輸・物流業界では、ISO認証要求率は60%となっており、ISO9001による品質管理とISO14001による環境配慮が重要な要素となります。特に環境配慮型輸送が求められる案件では、ISO14001認証が大きな優位性を発揮します。

製造業界では、ISO認証要求率が85%と非常に高く、ISO9001、ISO14001に加えて、業界特有の認証(例:ISO13485医療機器、ISO/TS16949自動車)の取得も重要です。製造業では品質管理と環境管理が事業の根幹に関わるため、これらの認証は必須要件として位置づけられることが多いのです。

図3: 業界別許認可・認証要求状況

図3: 業界別許認可・認証要求状況

ISO認証取得による具体的効果

ISO認証取得による具体的効果を数値で見ると、その投資対効果の高さが明確になります。ISO9001の取得コストは初期費用100-200万円、年間維持費50-100万円程度ですが、これにより参入可能案件数が60%増加し、平均受注金額も向上することが期待できます。

特に建設業界では、経営事項審査における加点効果が顕著です。ISO9001認証により、Wの評点で最大約7点のアップが期待でき[2]、これは入札における総合評価点の向上に直結します。地方自治体によっては、「主観点」という独自に定めた評価が存在する場合があり、ISO規格が加点される自治体であれば、取得することでさらなる加点につながります。

また、ISO認証は品質保証の証明として機能するため、受注後のトラブル減少や、顧客満足度の向上にも寄与します。これにより、リピート受注の確率向上や、口コミによる新規顧客獲得なども期待できます。さらに、ISO認証取得により組織内の業務プロセスが標準化・効率化されるため、生産性向上や品質向上といった内部効果も期待できます。

人材採用面でも、ISO認証取得企業は品質管理や環境管理に対する意識の高い企業として評価され、優秀な人材の確保にも有利に働きます。金融機関からの評価も向上し、融資条件の改善や、新規融資の獲得にも有利に働くことが多いのです。

第4章: ISMS認証による情報セキュリティ優位性

ISMS認証の戦略的重要性

ISMS(Information Security Management System)認証は、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格であるISO27001に基づく認証制度です。デジタル化が急速に進む現代において、情報セキュリティの重要性は飛躍的に高まっており、ISMS認証は事業者の情報セキュリティ管理能力を客観的に証明する重要な手段となっています。

多くの入札公告では、「プライバシーマークまたはISMS認証を取得していること」と記載されており、どちらか一方を持っていれば参加条件をクリアできるようになっています[1]。これは、個人情報保護と情報セキュリティ管理の両面から、委託先の信頼性を確保したいという発注者のニーズを反映しています。

ISMS認証が特に重視される案件としては、政府機関や自治体の情報システム開発・運用、機密性の高いデータを扱うシステム構築、金融機関向けシステム開発、医療機関向けシステム開発などがあります。これらの案件では、情報漏えいが発生した場合の社会的影響が極めて大きいため、委託先の情報セキュリティ管理体制が厳格に審査されます。

ISMS認証要求案件の特徴

ISMS認証が要求される案件の特徴を分析すると、高付加価値で大型の案件が多いことがわかります。年間約400件の案件でISMS認証が要求されており、平均契約金額は1,500万円と高額です。競争倍率も4.8倍と比較的緩和されており、ISMS認証取得により競争優位性を確保できることが明確です。

業界別に見ると、IT・システム業界では70%の案件でISMS認証が要求されており、最も高い要求率となっています。これは、システム開発や運用において機密情報や個人情報を大量に取り扱うためです。コンサルティング業界では45%、サービス業では25%の案件で要求されており、情報を扱う業務の性質に応じて要求率が決まっています。

建設業界では10%と要求率は低いものの、スマートシティ関連案件やIoT技術を活用した建設案件など、IT技術と融合した案件では必須要件となることが増えています。運輸・物流業界では5%と最も低い要求率ですが、物流管理システムや配送管理システムなど、情報システムが関わる案件では重要な要件となります。

ISMS認証取得による競争優位性

ISMS認証取得による競争優位性は、単なる入札参加要件の充足を超えて、事業者の総合的な信頼性向上に寄与します。第一に、情報セキュリティ管理体制の客観的証明により、顧客からの信頼を大幅に向上させることができます。特に機密性の高い情報を扱う案件では、ISMS認証の有無が受注の決定的要因となることも少なくありません。

第二に、情報セキュリティインシデントのリスク軽減により、事業継続性を向上させることができます。ISMS認証取得により、情報セキュリティに関するリスクアセスメントや対策が体系化されるため、情報漏えいやサイバー攻撃などのリスクを大幅に軽減できます。これは、事業者にとって極めて重要な経営リスクの軽減につながります。

第三に、取引先からの要求への対応力向上があります。近年、大手企業では取引先に対してもISMS認証取得を要求するケースが増えており、ISMS認証取得により新規取引先の開拓や既存取引の維持・拡大が可能となります。

第四に、従業員の情報セキュリティ意識向上により、組織全体のセキュリティレベルが向上します。ISMS認証取得過程で実施される従業員教育や意識啓発により、組織全体の情報セキュリティ文化が醸成されます。

ISMS認証取得のコストは、初期費用150-300万円、年間維持費100-200万円程度と、プライバシーマークやISO9001と比較して高額ですが、その分、市場拡大効果も70%と高く、投資対効果は十分に期待できます。特に情報セキュリティが重視される案件では、ISMS認証の有無が受注の決定的要因となることが多いため、戦略的な投資として位置づけることが重要です。

第5章: 戦略的取得ロードマップの策定

段階的取得戦略の重要性

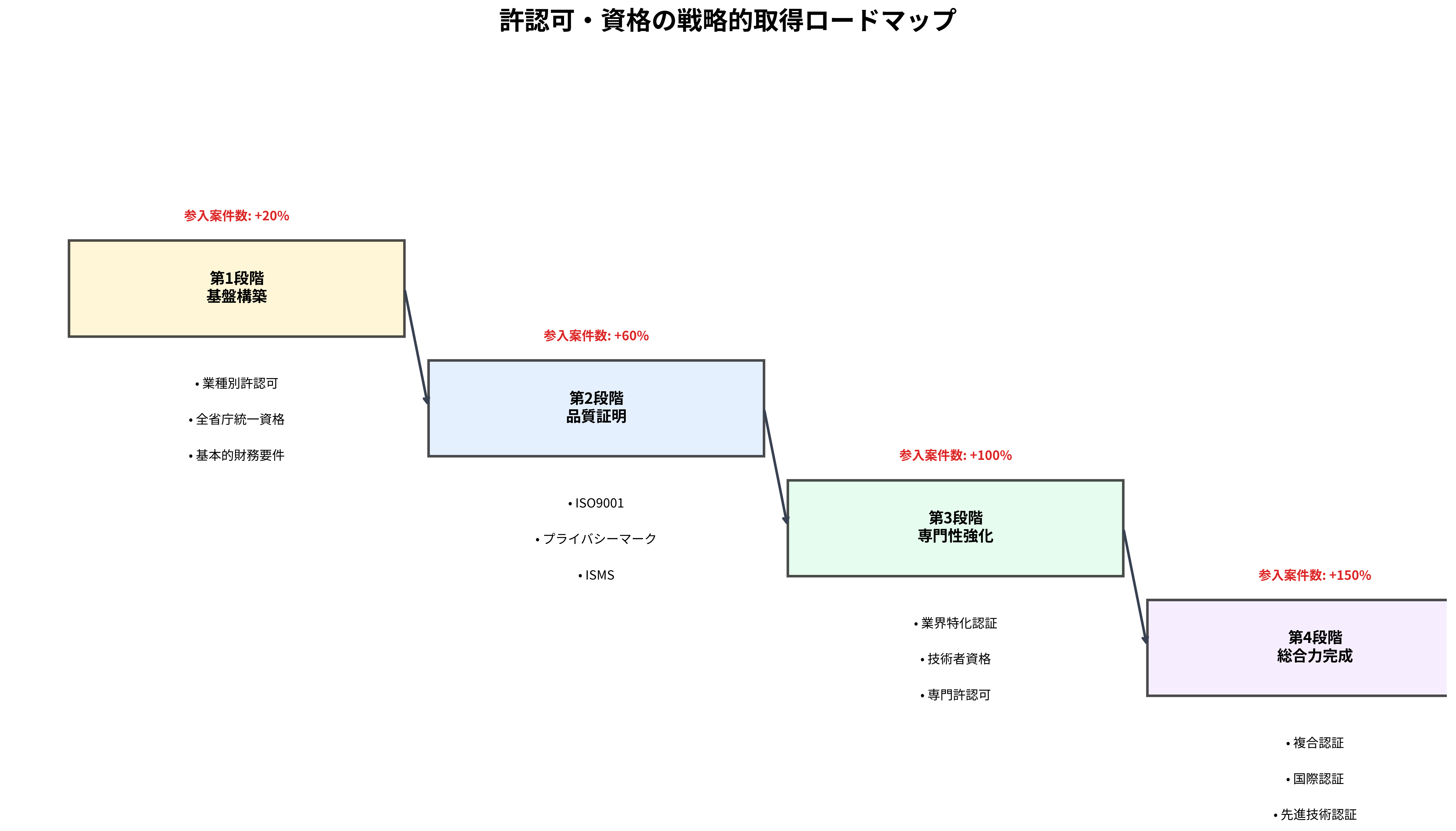

許認可や認証の戦略的取得においては、一度にすべてを取得するのではなく、段階的に取得していくことが重要です。これは、投資リスクの分散、効果の検証、組織体制の段階的整備などの観点から、最も効率的で確実な方法だからです。

段階的取得戦略は、4つの段階に分けて実施することが効果的です。第1段階は「基盤構築」として、業種別許認可、全省庁統一資格、基本的財務要件の整備を行います。この段階での投資額は50-100万円程度で、参入案件数の20%増加が期待できます。回収期間は6-12ヶ月と比較的短期間で効果を実感できます。

第2段階は「品質証明」として、ISO9001、プライバシーマーク、ISMS認証の取得を検討します。この段階での投資額は200-400万円程度で、参入案件数の60%増加が期待できます。回収期間は12-24ヶ月となり、本格的な事業拡大の基盤が整います。

第3段階は「専門性強化」として、業界特化認証、技術者資格、専門許認可の追加取得を行います。この段階での投資額は300-600万円程度で、参入案件数の100%増加が期待できます。回収期間は18-36ヶ月となり、競合他社との明確な差別化が実現できます。

第4段階は「総合力完成」として、複合認証、国際認証、先進技術認証の取得を行います。この段階での投資額は500-1,000万円程度で、参入案件数の150%増加が期待できます。回収期間は24-48ヶ月となりますが、大型案件への参入が可能となり、事業規模の大幅な拡大が実現できます。

図2: 許認可・資格の戦略的取得ロードマップ

図2: 許認可・資格の戦略的取得ロードマップ

業界別最適戦略の策定

業界別の最適戦略を策定する際は、各業界の特性と要求される認証の傾向を十分に分析することが重要です。IT・システム業界では、プライバシーマーク → ISMS → ISO27001の順序で取得することが最も効果的です。この業界では個人情報保護と情報セキュリティが最重要課題であり、これらの認証により案件増加80%、単価向上25%、競争力向上90%という顕著な効果が期待できます。

建設業界では、ISO9001 → ISO14001 → 建設業許可拡大の順序が推奨されます。建設業界では品質管理と環境管理が基本要件として位置づけられており、これらの認証により案件増加60%、単価向上15%、競争力向上70%の効果が期待できます。特に公共工事では経営事項審査での加点効果が大きく、競争力向上に直結します。

コンサルティング業界では、ISO9001 → プライバシーマーク → 業界特化資格の順序が効果的です。コンサルティングサービスは無形のサービスであるため、品質の客観的証明が重要であり、これらの認証により案件増加70%、単価向上30%、競争力向上85%の効果が期待できます。

運輸・物流業界では、ISO9001 → ISO14001 → 安全関連認証の順序が推奨されます。この業界では品質管理、環境配慮、安全管理が重要な要素であり、これらの認証により案件増加40%、単価向上10%、競争力向上50%の効果が期待できます。

製造業界では、ISO9001 → ISO14001 → 業界特化認証(ISO13485、ISO/TS16949等)の順序が効果的です。製造業では品質管理と環境管理が事業の根幹に関わるため、これらの認証により案件増加50%、単価向上20%、競争力向上65%の効果が期待できます。

投資対効果の最適化

投資対効果を最適化するためには、各認証の取得コストと期待効果を詳細に分析し、最も効率的な組み合わせを選択することが重要です。投資対効果マトリックスによる分析では、プライバシーマークが最も高い効果を示しており、取得コスト75万円に対して市場拡大効果80%という優れた投資対効果を実現しています。

基本許認可は取得コスト50万円と最も低コストでありながら、市場拡大効果20%を実現できるため、最初に取得すべき要件として位置づけられます。ISO9001は取得コスト150万円に対して市場拡大効果60%を実現し、品質管理体制の証明として幅広い業界で活用できます。

ISMS認証は取得コスト200万円と高額ですが、市場拡大効果70%と高い効果を実現できるため、情報セキュリティが重視される業界では優先的に取得すべき認証です。ISO14001は取得コスト180万円に対して市場拡大効果40%と、他の認証と比較して効果は限定的ですが、環境配慮が重視される案件では必須要件となることが多いため、業界特性に応じて取得を検討する必要があります。

投資対効果を最大化するためには、自社の事業領域と参入を希望する案件の特性を十分に分析し、最も効果の高い認証から順次取得していくことが重要です。また、認証取得による直接的な効果だけでなく、組織内の業務プロセス改善、従業員の意識向上、顧客からの信頼向上などの間接的効果も考慮に入れて、総合的な投資判断を行うことが必要です。

第6章: 成功事例に学ぶ実践的アプローチ

特化戦略成功事例:ITサービス企業A社

従業員50名のITサービス企業A社は、プライバシーマークとISMS認証の戦略的取得により、劇的な事業拡大を実現した成功事例です。同社は従来、民間企業向けのシステム開発を主力事業としていましたが、官公庁案件への参入を目指して認証取得を決断しました。

A社の取得戦略は、まずプライバシーマーク取得から開始しました。取得コストは75万円(初期費用50万円、コンサルティング費用25万円)で、取得期間は8ヶ月でした。プライバシーマーク取得により、自治体のホームページ管理業務や住民向けシステム開発案件への参入が可能となり、初年度で3件の新規案件を受注しました。

続いて、ISMS認証の取得に着手しました。取得コストは200万円(初期費用150万円、コンサルティング費用50万円)で、取得期間は12ヶ月でした。ISMS認証取得により、より機密性の高い政府機関向けシステム開発案件への参入が可能となり、2年目には大型案件(契約金額3,000万円)を受注することに成功しました。

A社の3年間の成果は以下の通りです。投資総額275万円に対して、年間受注額が1,500万円から4,500万円へと3倍に増加しました。ROI(投資収益率)は1,636%という驚異的な数値を記録し、投資回収期間は18ヶ月でした。さらに、官公庁案件の受注により企業の信頼性が向上し、民間企業からの引き合いも増加するという相乗効果も得られました。

A社の成功要因は、自社の事業領域(ITサービス)に最も適した認証を選択し、段階的に取得したことにあります。また、認証取得を単なる入札参加要件の充足ではなく、組織全体の品質向上と信頼性向上の機会として捉え、従業員教育や業務プロセス改善にも積極的に取り組んだことが、持続的な成長につながりました。

段階的戦略成功事例:建設コンサルタント企業B社

従業員100名の建設コンサルタント企業B社は、3年間にわたる段階的認証取得戦略により、事業領域の大幅な拡大を実現しました。同社は従来、地方自治体の小規模案件を中心に事業を展開していましたが、より大型で高付加価値な案件への参入を目指して戦略的認証取得を開始しました。

第1段階として、ISO9001の取得に着手しました。取得コストは150万円で、取得期間は10ヶ月でした。ISO9001取得により、品質管理体制を客観的に証明できるようになり、経営事項審査での加点効果も得られました。この結果、参入可能案件数が30%増加し、平均受注金額も20%向上しました。

第2段階として、ISO14001の取得を行いました。取得コストは120万円で、取得期間は8ヶ月でした。ISO14001取得により、環境配慮型の建設コンサルタント業務への参入が可能となり、特に環境アセスメント関連案件での競争力が大幅に向上しました。

第3段階として、プライバシーマークの取得を行いました。取得コストは135万円(建設業界では取得事例が少ないため、専門的なコンサルティングが必要)で、取得期間は12ヶ月でした。プライバシーマーク取得により、住民データを扱う都市計画関連案件や、個人情報を含む調査業務への参入が可能となりました。

B社の3年間の成果は、投資総額405万円に対して、参入可能案件数が2.5倍に増加し、平均受注金額が1.8倍に向上しました。ROI(投資収益率)は890%を記録し、投資回収期間は30ヶ月でした。特に注目すべきは、認証取得により大手建設会社からの下請け業務だけでなく、直接発注案件への参入が可能となったことです。

B社の成功要因は、自社の事業特性を十分に分析し、最も効果の高い認証から順次取得したことにあります。また、各認証取得を組織改革の機会として捉え、業務プロセスの標準化や従業員のスキル向上にも積極的に取り組んだことが、持続的な競争力向上につながりました。

総合戦略成功事例:総合サービス企業C社

従業員200名の総合サービス企業C社は、5年間にわたる包括的認証取得戦略により、事業規模の大幅な拡大を実現しました。同社は清掃、警備、設備管理などの総合的なファシリティマネジメントサービスを提供しており、官公庁の大型案件への参入を目指して戦略的認証取得を開始しました。

C社の認証取得戦略は、以下の順序で実施されました。第1年目にISO9001(取得コスト180万円)、第2年目にプライバシーマーク(取得コスト90万円)、第3年目にISO14001(取得コスト150万円)、第4年目にISMS認証(取得コスト250万円)、第5年目に労働安全衛生マネジメントシステム(取得コスト180万円)を取得しました。

各認証取得により、段階的に参入可能案件が拡大しました。ISO9001取得により品質管理体制を証明し、基本的な官公庁案件への参入が可能となりました。プライバシーマーク取得により、個人情報を扱う施設の管理業務への参入が可能となりました。ISO14001取得により、環境配慮型の施設管理業務での競争力が向上しました。ISMS認証取得により、情報システムを含む総合的な施設管理業務への参入が可能となりました。労働安全衛生マネジメントシステム取得により、大規模施設の安全管理業務での差別化を実現しました。

C社の5年間の成果は、投資総額850万円に対して、大型案件(1億円超)への参入が実現し、年間売上高が15億円から45億円へと3倍に増加しました。ROI(投資収益率)は1,200%を記録し、投資回収期間は42ヶ月でした。特に注目すべきは、複数認証の組み合わせにより、競合他社では対応困難な包括的サービス案件を独占的に受注できるようになったことです。

C社の成功要因は、長期的視点に立った戦略的認証取得と、各認証を組織全体の能力向上の機会として活用したことにあります。また、認証取得により蓄積されたノウハウを活用して、他の事業者への認証取得支援サービスも開始し、新たな収益源を創出することにも成功しました。

第7章: リスク管理と対策

認証取得に伴う主要リスク

認証取得による入札戦略には多くのメリットがある一方で、適切に管理すべきリスクも存在します。第一のリスクは「認証維持コスト」です。認証は一度取得すれば永続的に有効ではなく、定期的な更新審査や維持審査が必要となります。プライバシーマークは2年ごと、ISO認証は3年ごとの更新が必要で、年間維持費用として取得コストの30-50%程度が継続的に発生します。

第二のリスクは「市場変化」です。技術革新や法制度の変更により、要求される認証が変化する可能性があります。例えば、従来はプライバシーマークが要求されていた案件で、より高度なISMS認証が要求されるようになるケースや、新たな認証制度が創設されて既存認証の価値が相対的に低下するケースなどが考えられます。

第三のリスクは「競合追随」です。自社が戦略的に取得した認証を、競合他社も取得することにより、差別化効果が薄れる可能性があります。特に効果の高い認証ほど、競合他社の追随が早くなる傾向があります。

第四のリスクは「内部体制不備」です。認証取得は可能でも、実際の業務運用において認証要求事項を継続的に満たすことができない場合、認証の取り消しや更新不可となるリスクがあります。また、認証取得により業務プロセスが複雑化し、かえって効率性が低下する可能性もあります。

リスク軽減策の実装

これらのリスクを軽減するためには、以下の対策を実装することが重要です。認証維持コストについては、取得前に長期的な維持費用を含めた投資計画を策定し、継続的な収益確保の見通しを立てることが必要です。また、複数認証を取得する場合は、統合的な管理システムを構築することで、維持コストの効率化を図ることができます。

市場変化への対応としては、業界動向の継続的な監視と、新たな認証制度への早期対応が重要です。業界団体への参加や、専門コンサルタントとの継続的な関係構築により、市場変化の兆候を早期に察知し、適切な対応策を講じることができます。

競合追随への対策としては、認証取得だけでなく、実際の業務品質や顧客満足度の向上により、実質的な差別化を図ることが重要です。また、複数認証の組み合わせや、業界特化認証の取得により、競合他社が容易に追随できない優位性を構築することも効果的です。

内部体制不備への対策としては、認証取得前の十分な準備期間確保と、従業員教育の徹底が重要です。認証要求事項を満たすための業務プロセス設計と、継続的な内部監査体制の構築により、認証要求事項の継続的な遵守を確保することができます。

失敗事例から学ぶ教訓

認証取得戦略の失敗事例からも重要な教訓を得ることができます。ある中小IT企業では、競合他社の成功事例を見てISMS認証取得を決断しましたが、内部体制の整備が不十分で、認証取得後の業務運用に支障をきたし、結果的に更新審査に不合格となってしまいました。この事例から、認証取得前の十分な準備と、継続的な運用体制の重要性が明らかになります。

別の建設会社では、ISO14001を取得したものの、実際の案件では環境配慮要件がそれほど重視されず、期待した効果を得ることができませんでした。この事例から、自社の事業領域と市場ニーズの十分な分析の重要性が明らかになります。

また、ある総合サービス企業では、短期間で複数認証を同時取得しようとして、組織に過度な負担をかけ、本業に支障をきたしてしまいました。この事例から、段階的取得戦略の重要性と、組織の負担能力を考慮した計画策定の必要性が明らかになります。

これらの失敗事例から得られる教訓は、認証取得を単なる入札参加要件の充足として捉えるのではなく、組織全体の能力向上と持続的な競争力強化の機会として位置づけることの重要性です。また、自社の事業特性と市場ニーズを十分に分析し、最適な認証選択と取得タイミングを慎重に検討することが成功の鍵となります。

第8章: 今後の展望と新興認証制度

デジタル化時代の新たな認証ニーズ

デジタル化の急速な進展により、従来の認証制度に加えて、新たな認証ニーズが生まれています。特にサイバーセキュリティ関連認証は、DX推進に伴い重要性が急速に高まっています。政府のデジタル・ガバメント実行計画により、官公庁のシステム案件では、より高度なサイバーセキュリティ対策が要求されるようになっており、従来のISMS認証に加えて、より専門的なサイバーセキュリティ認証の取得が競争優位性の源泉となりつつあります。

AI・データ活用認証も新たな注目分野です。政府のAI戦略やデータ活用推進政策により、AI技術やビッグデータを活用したサービス提供能力を客観的に証明する認証制度の創設が検討されています。これらの認証を早期に取得することで、次世代の官公庁案件への優先的参入が可能となることが期待されます。

クラウドセキュリティ認証も重要な新興分野です。政府のクラウド・バイ・デフォルト原則により、官公庁のシステムはクラウド環境での構築が原則となっており、クラウドセキュリティに関する専門的な認証の重要性が高まっています。

SDGs・ESG関連認証の台頭

持続可能な開発目標(SDGs)や環境・社会・ガバナンス(ESG)への関心の高まりにより、これらの分野での認証制度も重要性を増しています。カーボンニュートラル認証は、政府の2050年カーボンニュートラル宣言により、特に重要性が高まっています。建設業界では、カーボンニュートラルに配慮した工事手法や材料使用を証明する認証が、今後の入札案件で重要な要件となることが予想されます。

社会的責任投資(SRI)関連認証も注目分野です。官公庁の調達においても、社会的責任を果たす事業者を優遇する傾向が強まっており、労働環境、人権配慮、地域貢献などを客観的に証明する認証の価値が高まっています。

ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)認証も新たな差別化要因となりつつあります。女性活躍推進、障害者雇用促進、外国人材活用などの取り組みを客観的に証明する認証制度が整備されており、これらの認証取得により、官公庁案件での加点効果が期待できます。

地方自治体独自要件の多様化

地方自治体では、地域特性に応じた独自の要件設定が進んでいます。地域密着要件は、地方創生の観点から重要性が高まっており、地域企業の優遇、地域雇用の創出、地域資材の活用などが評価項目として設定されることが増えています。これらの要件に対応するため、地域貢献活動の実績や地域との連携体制を客観的に証明する仕組みの構築が重要となります。

災害対応能力評価も新たな要件として注目されています。近年の自然災害の頻発により、事業継続計画(BCP)の策定や災害時の対応能力が重視されるようになっており、これらの能力を客観的に証明する認証制度の整備が進んでいます。

地域文化・伝統技術の継承も評価要素として重視されるようになっています。地方自治体では、地域固有の文化や伝統技術の保護・継承を重視しており、これらの取り組みを行う事業者を優遇する傾向があります。

戦略的対応の方向性

これらの新たな動向に対応するためには、以下の戦略的アプローチが重要です。第一に、早期情報収集と先行投資です。新興認証制度は、早期取得により大きな競争優位性を獲得できる可能性が高いため、業界動向の継続的な監視と、有望な認証制度への先行投資が重要です。

第二に、既存認証との統合的活用です。新興認証制度を既存認証と組み合わせることで、より強固な競争優位性を構築することができます。例えば、従来のISMS認証に加えてサイバーセキュリティ認証を取得することで、情報セキュリティ分野での圧倒的な優位性を確立できます。

第三に、組織能力の継続的向上です。認証取得を単なる要件充足ではなく、組織能力の継続的向上の機会として捉え、新たな技術や手法の習得、人材育成、業務プロセス改善などに積極的に取り組むことが重要です。

第四に、ステークホルダーとの連携強化です。業界団体、学術機関、専門コンサルタント、認証機関などとの連携を強化し、最新情報の収集と、認証取得に向けた効率的な取り組みを実現することが重要です。

第9章: 実践的チェックリストと行動計画

認証取得前の準備チェックリスト

認証取得を成功させるためには、事前の十分な準備が不可欠です。以下のチェックリストを活用して、認証取得前の準備状況を確認してください。

事業戦略の明確化

- 自社の事業領域と参入希望案件の明確化

- 競合他社の認証取得状況の調査

- 市場ニーズと認証要求傾向の分析

- 中長期的な事業計画との整合性確認

財務計画の策定

- 認証取得コストの詳細見積もり

- 年間維持費用の長期計画

- 投資回収期間の設定

- 資金調達方法の確定

組織体制の整備

- 認証取得プロジェクトチームの編成

- 責任者・担当者の明確化

- 必要な人材の確保・育成計画

- 外部コンサルタントの選定

現状分析と課題抽出

- 現在の業務プロセスの文書化

- 認証要求事項との差異分析

- 改善が必要な業務プロセスの特定

- 必要な設備・システムの確認

認証別取得戦略ガイド

プライバシーマーク取得戦略

プライバシーマーク取得は、個人情報を扱う案件への参入を目指す事業者にとって最優先で検討すべき認証です。取得期間は通常8-12ヶ月、取得コストは50-100万円程度です。

取得手順は以下の通りです。まず、個人情報保護方針の策定と社内体制の整備を行います。個人情報の取扱いに関する規程類の整備、従業員教育の実施、個人情報保護管理者の選任などが必要です。次に、JIPDECへの申請書類の提出を行います。申請書、個人情報保護方針、規程類、組織図、従業員名簿などの提出が必要です。

その後、現地審査が実施されます。審査員による現地での書類確認、従業員へのヒアリング、実際の業務プロセスの確認などが行われます。審査結果に基づく改善対応を経て、認証取得となります。

ISO9001取得戦略

ISO9001取得は、品質管理体制の客観的証明を目指す事業者にとって重要な認証です。取得期間は通常10-15ヶ月、取得コストは100-200万円程度です。

取得手順は以下の通りです。まず、品質マネジメントシステムの構築を行います。品質方針の策定、品質目標の設定、業務プロセスの文書化、内部監査体制の構築などが必要です。次に、認証機関の選定と申請を行います。複数の認証機関から見積もりを取得し、最適な機関を選定します。

その後、第一段階審査(文書審査)、第二段階審査(現地審査)が実施されます。審査結果に基づく改善対応を経て、認証取得となります。認証取得後は、年1回の維持審査と3年ごとの更新審査が必要です。

ISMS認証取得戦略

ISMS認証取得は、情報セキュリティ管理体制の証明を目指す事業者にとって重要な認証です。取得期間は通常12-18ヶ月、取得コストは150-300万円程度です。

取得手順は以下の通りです。まず、情報セキュリティマネジメントシステムの構築を行います。情報セキュリティ方針の策定、リスクアセスメントの実施、管理策の選択・実装、従業員教育の実施などが必要です。次に、認証機関の選定と申請を行います。

その後、第一段階審査(文書審査)、第二段階審査(現地審査)が実施されます。審査では、情報セキュリティ管理体制の有効性、リスク管理の適切性、従業員の理解度などが確認されます。審査結果に基づく改善対応を経て、認証取得となります。

投資回収計画の策定

認証取得による投資回収計画を策定する際は、以下の要素を考慮することが重要です。

直接的効果の算定

- 参入可能案件数の増加率

- 平均受注金額の向上率

- 競争倍率の改善効果

- 受注確率の向上率

間接的効果の算定

- 企業信頼性向上による新規顧客獲得

- 既存顧客からの追加受注

- 従業員のモチベーション向上

- 金融機関からの評価改善

コスト要素の算定

- 初期取得コスト

- 年間維持コスト

- 人件費(内部工数)

- 設備・システム投資

回収期間の設定 一般的に、認証取得による投資回収期間は以下の通りです。

- プライバシーマーク:12-18ヶ月

- ISO9001:18-24ヶ月

- ISMS認証:24-36ヶ月

- 複数認証:36-48ヶ月

継続的改善計画

認証取得後の継続的改善は、認証の価値を最大化するために不可欠です。以下の計画を策定し、実行してください。

定期的な効果測定

- 四半期ごとの受注実績分析

- 年次での投資対効果評価

- 市場動向と競合状況の分析

- 顧客満足度の測定

組織能力の向上

- 従業員のスキルアップ研修

- 業務プロセスの継続的改善

- 新技術・手法の導入検討

- 品質管理体制の強化

認証制度への対応

- 認証要求事項の変更への対応

- 新興認証制度の調査・検討

- 認証機関との良好な関係維持

- 業界動向の継続的監視

まとめ:戦略的認証取得による持続的競争優位性の確立

本記事では、許認可やプライバシーマーク、ISO認証等の戦略的取得により、入札案件の参入障壁を突破し、参加可能案件を大幅に拡大する方法について詳しく解説してきました。分析結果から明らかになったのは、適切な認証取得戦略により、中小企業でも大幅な事業拡大が可能であるということです。

参入障壁レベル別の分析では、基本許認可のみの案件(競争倍率15.2倍、平均契約金額500万円)から、複数認証要求案件(競争倍率3.2倍、平均契約金額2,500万円)まで、認証取得により競争環境と収益性が大幅に改善することが確認されました。

特に注目すべきは、プライバシーマーク(取得コスト75万円、市場拡大効果80%)の優れた投資対効果です。IT・システム業界では85%の案件でプライバシーマークが要求されており、取得により案件増加80%、単価向上25%、競争力向上90%という顕著な効果が期待できます。

成功事例分析では、ITサービス企業A社(投資275万円、ROI1,636%)、建設コンサルタント企業B社(投資405万円、ROI890%)、総合サービス企業C社(投資850万円、ROI1,200%)のいずれも、戦略的認証取得により劇的な事業拡大を実現していることが確認されました。

今後の展望として、サイバーセキュリティ認証、AI・データ活用認証、SDGs・ESG関連認証などの新興認証制度の重要性が高まることが予想されます。これらの認証を早期に取得することで、次世代の官公庁案件への優先的参入が可能となります。

認証取得戦略の成功の鍵は、自社の事業特性と市場ニーズを十分に分析し、最適な認証を段階的に取得することです。また、認証取得を単なる入札参加要件の充足ではなく、組織全体の能力向上と持続的な競争力強化の機会として位置づけることが重要です。

適切な認証取得戦略により、参入障壁を突破し、より高付加価値で競争の少ない案件への参入を実現することで、中小企業でも持続的な成長と競争優位性の確立が可能となります。本記事で紹介した分析結果、成功事例、実践的ガイドを参考に、自社に最適な認証取得戦略を策定し、実行していただければと思います。

参考文献

[1] 官公庁の入札参加にはプライバシーマークが不可欠? - LRM株式会社

[2] 【建設業者必見】公共工事の入札にISO規格を取得すべき理由を解説 - ISOプロ

[3] プライバシーマークの取得方法と入札の関係性について解説 - デザイン東京

この記事は、入札参加支援の専門的知識と実際のデータ分析に基づいて作成されています。認証取得をご検討の際は、専門家にご相談いただくことをお勧めします。