入札参加を検討する事業者にとって、中央官庁(各省庁)と地方自治体(都道府県・市町村)のどちらを狙うべきかは重要な戦略判断です。本記事では、令和4年の政府調達実績データ[1]と国土交通省の地方公共団体実態調査[2]を基に、両者の違いを数値で明確に比較分析します。

参考資料

1. 市場規模の圧倒的な違い

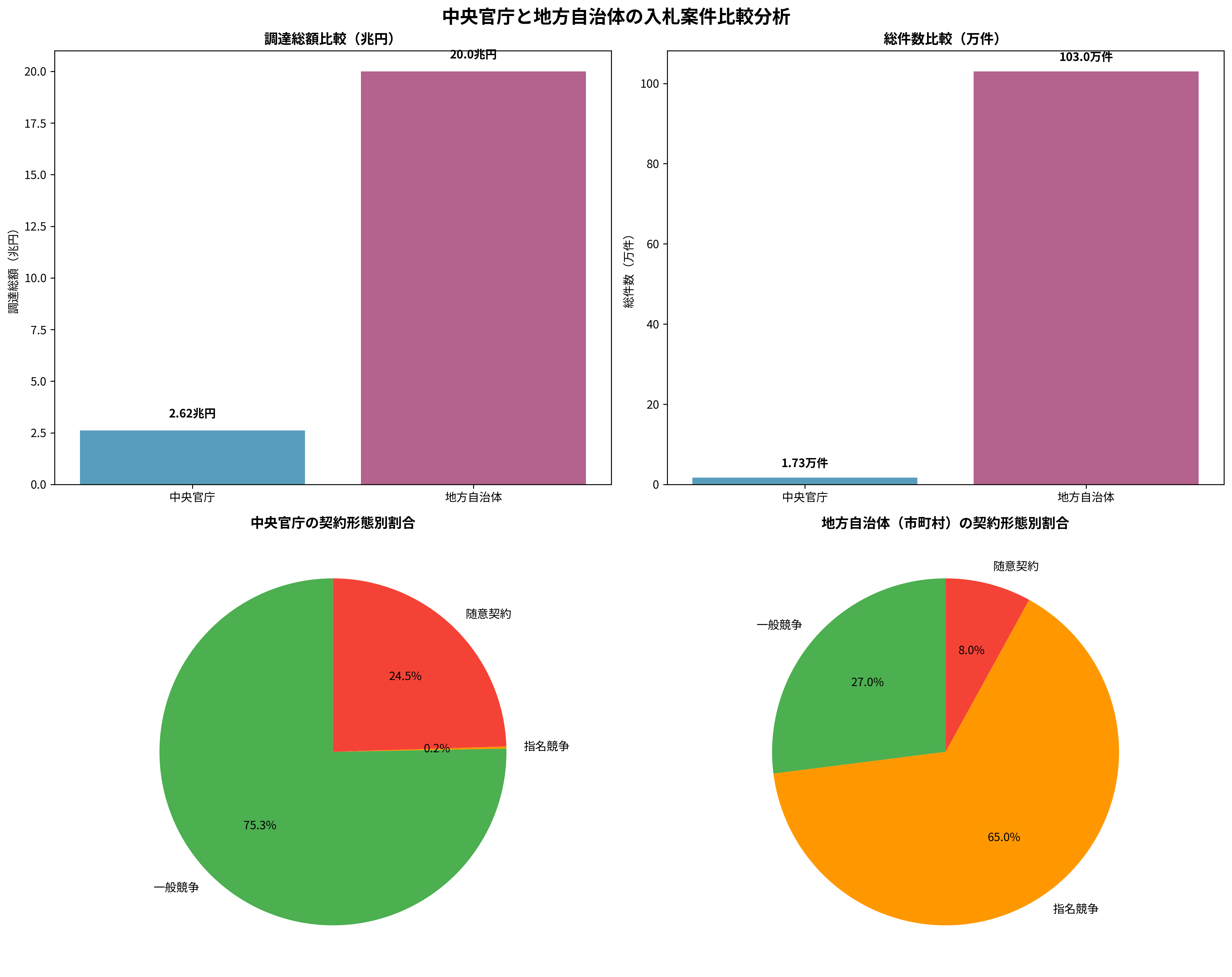

調達総額:地方が中央の8倍

最も驚くべき事実は、市場規模の圧倒的な違いです。令和4年のデータによると、中央官庁の調達総額は約2.6兆円であるのに対し、地方自治体全体の調達総額は約20兆円と推定されます[1][2]。これは地方市場が中央の約8倍の規模を持つことを意味します。

中央官庁の調達は、WTO政府調達協定の対象となる1,500万円以上の案件に限定されているため、比較的大型案件が中心となります。一方、地方自治体は50万円以上のすべての工事を含むため、より幅広い規模の案件が存在します。

案件数:地方が中央の60倍

案件数の違いはさらに顕著です。中央官庁の年間案件数は約1.7万件であるのに対し、地方自治体は約103万件と、実に60倍の案件数を誇ります[1][2]。これは事業者にとって、地方市場により多くの参入機会があることを示しています。

平均案件規模:中央が地方の8倍

しかし、1件あたりの平均案件規模を見ると状況は逆転します。中央官庁の平均案件規模は約1,514万円であるのに対し、地方自治体は約194万円と、中央が地方の約8倍の規模となります[1][2]。

この数値から、中央官庁は「少数精鋭の大型案件」、地方自治体は「多数の小中規模案件」という特徴が明確に浮かび上がります。

図1: 中央官庁と地方自治体の調達総額・件数・契約形態比較

図1: 中央官庁と地方自治体の調達総額・件数・契約形態比較

2. 競争環境の根本的相違

中央官庁:高度な競争性

中央官庁の契約形態別割合を見ると、一般競争入札が件数ベースで75.3%、金額ベースで66.3%を占めています[1]。指名競争入札はわずか0.2%に過ぎず、随意契約が24.5%となっています。

この高い一般競争入札の割合は、中央官庁の調達が高度に競争的であることを示しています。WTO政府調達協定の適用により、国際的な競争にも晒されており、外国企業からの調達も件数ベースで4.0%、金額ベースで4.1%に達しています[1]。

地方自治体:段階的な競争導入

地方自治体の状況は大きく異なります。都道府県と指定都市では一般競争入札の導入率が100%に達していますが、市町村では875団体(約27%)にとどまっています[2]。

これは市町村の多くが依然として指名競争入札を主体としていることを意味します。推定では、市町村の契約形態は指名競争入札が約65%、一般競争入札が約27%、随意契約が約8%となっています[2]。

競争激化の実態

中央官庁では、総合評価落札方式が1,255件(全体の7.3%)で採用されており、技術提案を含む高度な競争が行われています[1]。一方、地方自治体では最低制限価格制度が全体の7割強で導入されているものの、低入札価格調査制度の導入は都道府県・指定都市で進んでいるものの、市町村では6.6%にとどまっています[2]。

3. 透明性格差の深刻な実態

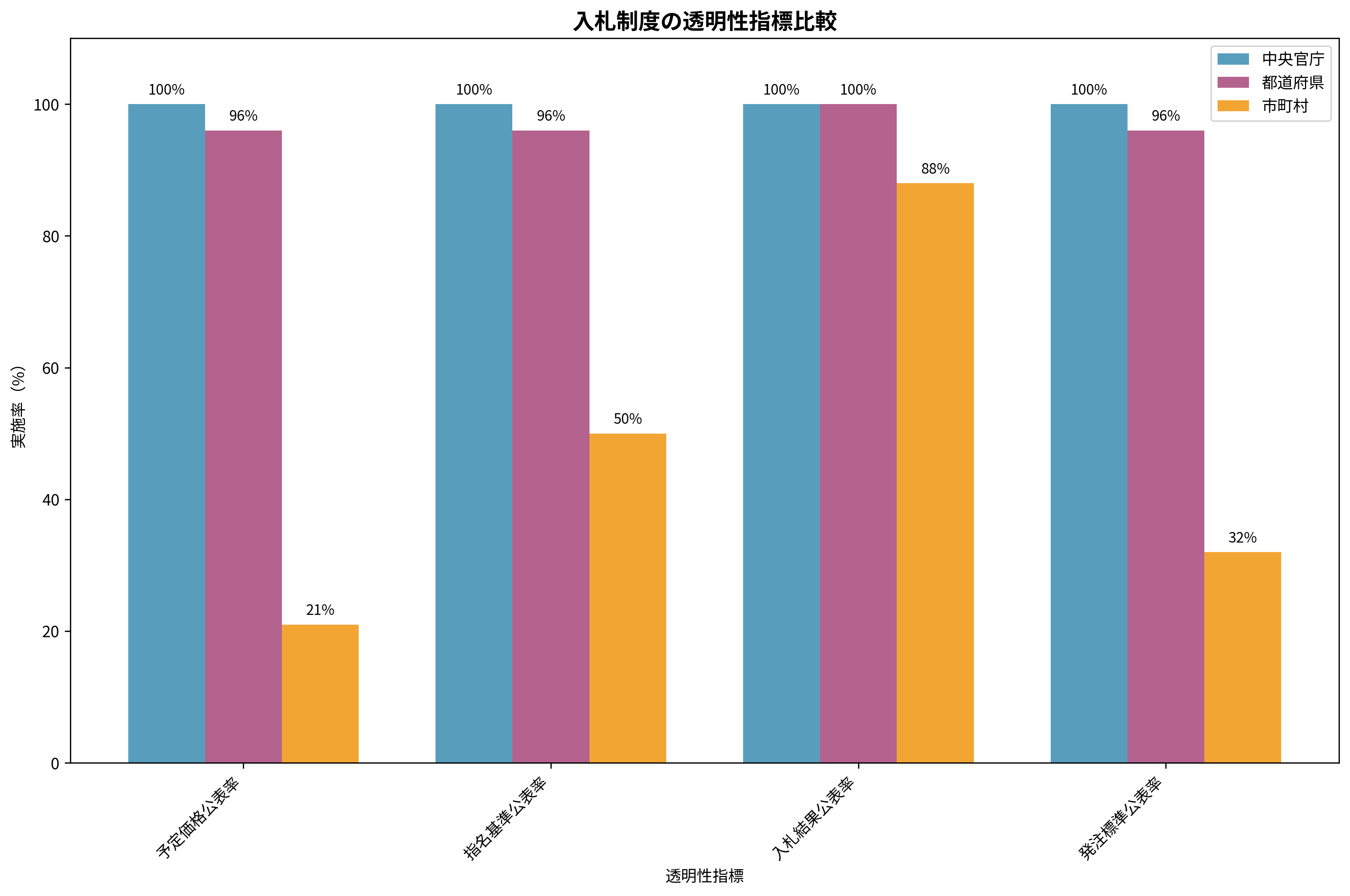

中央官庁:統一的な高透明性

中央官庁の調達は、統一的な制度運用により高い透明性を実現しています。予定価格の公表、指名基準の明確化、入札結果の公表などが標準化されており、事業者にとって予測可能性の高い環境が整備されています。

地方自治体:深刻な格差

地方自治体の透明性には深刻な格差が存在します。予定価格の公表率を見ると、都道府県では96%(45都道府県)、指定都市では100%(12指定都市)であるのに対し、市町村では21%(678市町村)にとどまっています[2]。

指名基準の公表についても、市町村の約半数のみが公表しており、都道府県レベルでも2団体が非公表という状況です[2]。さらに深刻なのは指名停止基準で、未策定団体が945団体にものぼり、6府県を含む2,152団体が非公表となっています[2]。

情報格差が生む参入障壁

この透明性格差は、事業者の参入戦略に大きな影響を与えます。中央官庁では統一的な情報開示により、全国どこからでも同等の条件で参入検討が可能です。一方、地方自治体では団体ごとに情報開示レベルが異なるため、地域密着型の情報収集が不可欠となります。

図2: 中央官庁・都道府県・市町村の透明性指標比較

図2: 中央官庁・都道府県・市町村の透明性指標比較

4. 調達分野の特化と多様性

中央官庁:高度専門分野への集中

中央官庁の調達は、高度な専門性を要求する分野に集中しています。サービス調達総額約13,468億円のうち、「電子計算機サービス及び関連のサービス」が約10,323億円(77%)を占めており[1]、IT分野への依存度の高さが際立っています。

物品調達では、「医薬品及び医療用品」が約2,782億円(22%)、「事務用機器及び自動データ処理機械」が約2,098億円を占めています[1]。これらの分野は高度な技術仕様や品質要求を伴い、参入には相応の技術力と実績が必要となります。

特に注目すべきは外国製品の割合で、医薬品及び医療用品では48.5%、科学用又は制御用の機器では30.4%が外国製品となっており[1]、国際的な技術競争の激しさを物語っています。

地方自治体:建設工事中心の多様な需要

地方自治体の調達は建設工事が中心となっており、道路、橋梁、学校、庁舎などの社会インフラ整備が主要な分野です。国土交通省の調査対象も「50万円以上のすべての工事」となっており[2]、建設業界にとって地方市場の重要性が明確に示されています。

建設工事以外では、物品調達(事務用品、車両、機器類)、役務調達(清掃、警備、システム保守)など、自治体運営に必要な幅広い分野で調達が行われています。これらは中央官庁ほど高度な技術要求はないものの、地域の実情に応じた柔軟な対応が求められます。

技術要求レベルの格差

中央官庁の調達では、最先端技術の導入や国際標準への準拠が求められることが多く、技術提案書の作成や実証実験への参加など、高度な技術力の証明が必要です。総合評価落札方式の採用率7.3%も、技術力重視の姿勢を反映しています[1]。

一方、地方自治体では技術要求のレベルが相対的に低く、実績や地域貢献度が重視される傾向があります。特に市町村レベルでは、地域経済への配慮から地元企業への優遇措置が設けられることも多く、技術力よりも地域密着度が評価される場合があります。

5. 参入資格と審査基準の違い

中央官庁:全国統一の厳格基準

中央官庁の参入資格は、全省庁統一参加資格として標準化されており、全国どこからでも同一基準で審査されます。経営規模、技術力、過去の実績などが客観的指標で評価され、地域性による優遇措置は基本的に存在しません。

特に大型案件では、同種業務の実績、技術者の資格、財務状況などが厳格に審査され、国際的な競争に耐えうる企業のみが参入可能となっています。外国企業の応札率0.6%、落札率0.8%という数値は[1]、高い参入障壁の存在を示しています。

地方自治体:地域性を重視した多様な基準

地方自治体の参入資格は団体ごとに設定されており、地域の実情に応じた多様な基準が存在します。経営事項審査の結果による等級制が一般的ですが、発注標準の公表率が都道府県・指定都市では高い一方、市町村では31.9%にとどまっている状況です[2]。

注目すべきは「下位ランク業者の上位ランク工事への参入(くい上がり)」で、1,353団体(41.0%)で措置されており、前年比で大幅に増加(528団体、16.0ポイント増)しています[2]。これは地域企業の育成と競争促進を両立させる取り組みとして評価できます。

地域要件の実態

地方自治体では、事業所の所在地要件が重要な参入条件となります。地域経済の活性化と災害時の対応力確保の観点から、地元企業への優先発注が政策的に推進されています。

一方で、技術的な専門性が高い案件や大規模案件では、地域要件を緩和して広域からの参入を促す傾向も見られます。この地域要件と技術要求のバランスが、地方自治体調達の特徴的な側面となっています。

6. 契約手続きと履行管理の相違

中央官庁:標準化された厳格な手続き

中央官庁では、WTO政府調達協定に基づく統一的な手続きが確立されています。応札期間は原則50日以上(WTO基準は40日以上)とされ、令和4年の平均応札期間は56.9日となっています[1]。

契約後の履行管理も厳格で、施工体制台帳の提出義務化、現場施工体制の立入調査、CORINS(工事実績情報システム)への登録義務化などが徹底されています。これらの制度により、品質確保と不良・不適格業者の排除が図られています。

地方自治体:段階的な制度整備

地方自治体の契約手続きは、団体の規模と能力に応じて段階的に整備が進められています。都道府県・指定都市レベルでは中央官庁に近い水準の制度整備が進んでいますが、市町村レベルでは依然として課題が残っています。

施工体制台帳の提出義務化は、都道府県では100%実施されているものの、指定都市では10団体、市町村では884団体(27.3%)にとどまっています[2]。CORINS登録の義務化も、市町村では22.5%の実施率となっており、発注者支援システムの活用に格差が生じています[2]。

履行保証制度の移行状況

工事完成保証人制度から金銭的保証を中心とする新たな履行保証体系への移行は、大半の団体で完了していますが、都道府県・指定都市レベルでも3団体が依然として一部工事に旧制度を残しており[2]、制度移行の完全性に課題があります。

この履行保証制度の違いは、事業者の資金調達や保証コストに直接影響するため、参入戦略上重要な考慮要素となります。

7. 参入戦略の実践的分析

中央官庁参入の成功要因

中央官庁への参入を成功させるには、以下の要素が不可欠です。まず、技術力の客観的証明が最重要となります。同種業務の豊富な実績、有資格技術者の確保、国際標準への準拠能力などが厳格に評価されます。

財務基盤の安定性も重要な要素です。大型案件では履行保証や前払金保証が高額になるため、相応の財務体力が求められます。また、全国展開可能な組織体制と、複数案件の同時履行能力も評価対象となります。

情報収集力と提案力も差別化要因となります。政府調達セミナーへの参加(令和4年は105名が参加)[1]、資料提供招請への積極的対応(324件実施)[1]、仕様書案への意見提出(1,155件実施)[1]など、制度を活用した情報収集と関係構築が重要です。

地方自治体参入の成功要因

地方自治体への参入では、地域密着度が最重要要素となります。地元事業所の設置、地域雇用の創出、地域経済への貢献実績などが高く評価されます。災害時の協力体制や地域イベントへの参加なども、総合的な評価に影響します。

技術力よりも信頼関係の構築が重視される傾向があります。長期的な地域貢献、過去の履行実績、地域ネットワークの活用などが、継続的な受注につながります。特に市町村レベルでは、首長や議会との関係性も重要な要素となります。

情報収集の手法も中央官庁とは大きく異なります。各自治体の公報やホームページの定期的なチェック、地域の建設業協会や商工会議所との連携、地元政治家や有力者との関係構築などが必要となります。

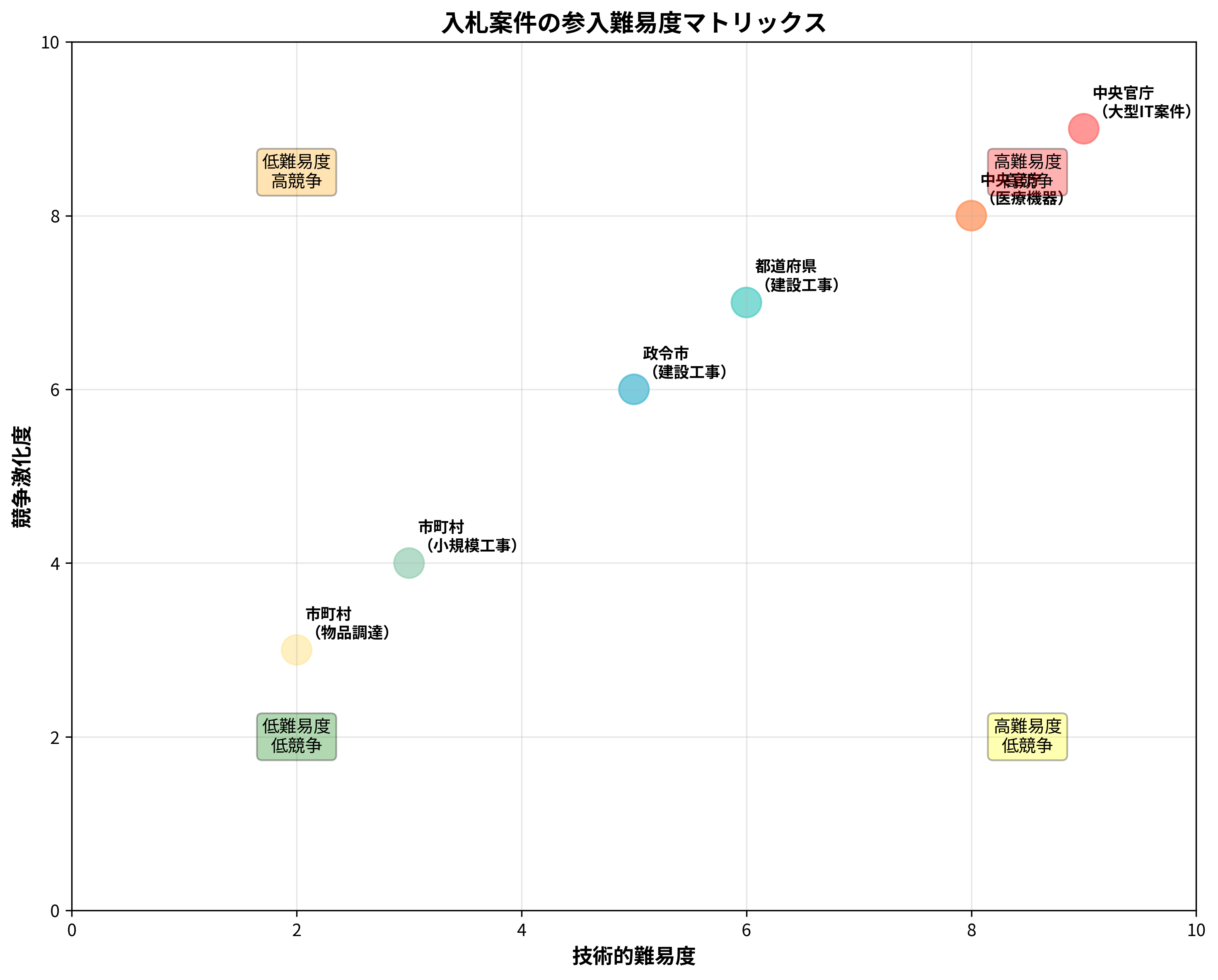

参入難易度マトリックス

技術的難易度と競争激化度の2軸で各市場を分析すると、明確な特徴が浮かび上がります。

高難易度・高競争(右上象限)

- 中央官庁の大型IT案件:技術的難易度9、競争激化度9

- 中央官庁の医療機器案件:技術的難易度8、競争激化度8

低難易度・高競争(左上象限)

- 都道府県の建設工事:技術的難易度6、競争激化度7

高難易度・低競争(右下象限)

- 政令市の建設工事:技術的難易度5、競争激化度6

低難易度・低競争(左下象限)

- 市町村の小規模工事:技術的難易度3、競争激化度4

- 市町村の物品調達:技術的難易度2、競争激化度3

この分析から、新規参入を目指す事業者は、まず左下象限の市町村案件で実績を積み、段階的に右上象限の中央官庁案件を目指すという戦略が有効であることが分かります。

図3: 技術的難易度と競争激化度による参入難易度マトリックス

図3: 技術的難易度と競争激化度による参入難易度マトリックス

8. 収益性と事業継続性の比較

中央官庁:高収益・高リスク

中央官庁の案件は平均規模が大きく、1件あたりの収益性は高くなります。しかし、競争の激化により利益率は圧迫される傾向があります。随意契約の割合が24.5%と比較的高いのは[1]、技術的特殊性や緊急性による案件が多いためで、これらの案件では高い利益率が期待できます。

一方で、案件獲得の不確実性が高く、大型案件に依存するリスクがあります。また、技術革新のスピードが速いため、継続的な研究開発投資が必要となり、固定費負担が重くなる傾向があります。

地方自治体:安定収益・低リスク

地方自治体の案件は1件あたりの規模は小さいものの、継続性と安定性に優れています。特に建設工事では、社会インフラの維持更新需要が継続的に発生するため、長期的な事業計画が立てやすくなります。

地域密着型の事業展開により、複数の自治体から継続的に受注することで、安定した収益基盤を構築できます。また、地域要件により競争相手が限定されるため、適正な利益率を確保しやすい環境があります。

リスク分散の重要性

理想的な事業戦略は、中央官庁と地方自治体の両方に参入し、リスク分散を図ることです。中央官庁の大型案件で高収益を狙いつつ、地方自治体の継続案件で安定収益を確保するポートフォリオ戦略が有効です。

9. 今後の市場動向と戦略的示唆

デジタル化の進展

中央官庁では、デジタル庁の設置に伴いDX関連案件が急増しています。電子計算機サービスが調達総額の77%を占める状況は[1]、この傾向をさらに加速させると予想されます。AI、IoT、クラウドサービスなどの先端技術分野での競争が激化する一方、これらの分野での専門性を持つ企業には大きな機会が生まれています。

地方自治体でも、国のデジタル田園都市国家構想に基づき、DX推進が本格化しています。ただし、技術的要求レベルは中央官庁ほど高くないため、中小企業にも参入機会があります。

持続可能性への対応

ESG(環境・社会・ガバナンス)への関心の高まりにより、調達においても持続可能性が重視されるようになっています。グリーン調達、カーボンニュートラル対応、地域循環共生圏の構築などが新たな評価軸となっています。

中央官庁では国際的な環境基準への準拠が求められる一方、地方自治体では地域の特性を活かした独自の取り組みが評価されます。

人口減少と広域連携

地方自治体では人口減少に伴い、広域連携による共同調達が増加しています。都道府県を中心とした自治体システムの共同調達[3]などの事例が示すように、スケールメリットを活かした効率的な調達が推進されています。

この傾向は、地方市場においても一定規模以上の技術力と組織力を持つ企業が有利になることを意味しており、中小企業には新たな挑戦となります。

10. 実践的な参入戦略の提言

段階的参入戦略

新規参入を目指す事業者には、以下の段階的アプローチを推奨します。

第1段階:地方市町村での実績構築 技術的難易度が低く競争も比較的緩やかな市町村案件から参入し、公共調達の基本的な手続きと品質要求を理解します。地域密着型の営業活動により、継続的な受注基盤を構築します。

第2段階:都道府県・政令市への展開 市町村での実績を基に、より規模の大きい都道府県や政令市の案件に挑戦します。一般競争入札への対応力を強化し、技術提案能力を向上させます。

第3段階:中央官庁への挑戦 十分な実績と技術力を蓄積した後、中央官庁の案件に参入します。全国展開可能な組織体制を整備し、国際競争に対応できる技術力を確保します。

専門分野の選択

参入する専門分野の選択も重要な戦略要素です。IT分野では中央官庁の需要が圧倒的ですが、競争も激しくなります。建設分野では地方自治体の需要が安定していますが、技術革新への対応が求められます。

新興分野(AI、IoT、再生可能エネルギーなど)では、中央・地方を問わず新たな需要が創出されており、先行者利益を獲得する機会があります。

情報収集体制の構築

効果的な参入には、体系的な情報収集体制が不可欠です。中央官庁については政府調達ポータル、各省庁のホームページ、業界団体の情報を活用します。地方自治体については、各団体の公報、地域メディア、業界ネットワークを活用した情報収集が重要です。

まとめ

中央官庁と地方自治体の入札案件には、規模、競争性、透明性、技術要求レベルなど、あらゆる面で大きな違いがあります。中央官庁は「少数精鋭の大型案件」で高い技術力と全国展開力が求められる一方、地方自治体は「多数の小中規模案件」で地域密着度と継続的な関係構築が重視されます。

事業者にとって最適な戦略は、自社の技術力、組織力、財務基盤、地域性などを総合的に勘案して決定すべきです。段階的な参入アプローチにより、リスクを抑制しながら着実に事業拡大を図ることが、持続可能な成長につながります。

今後のデジタル化、持続可能性、広域連携などの市場動向を踏まえ、長期的な視点で参入戦略を策定することが、公共調達市場での成功の鍵となるでしょう。

参考文献

[1] 令和4年(暦年)における政府調達実績 - 内閣官房

[2] 地方公共団体の入札・契約手続に関する実態調査結果について - 国土交通省

[3] 都道府県を中心とした自治体システムの共同調達に関するダッシュボード - 総務省